作者VVin (VV)

標題[新聞]以電影為支點辯證世界70年——法國電影月刊

時間2023-07-18 20:01:01

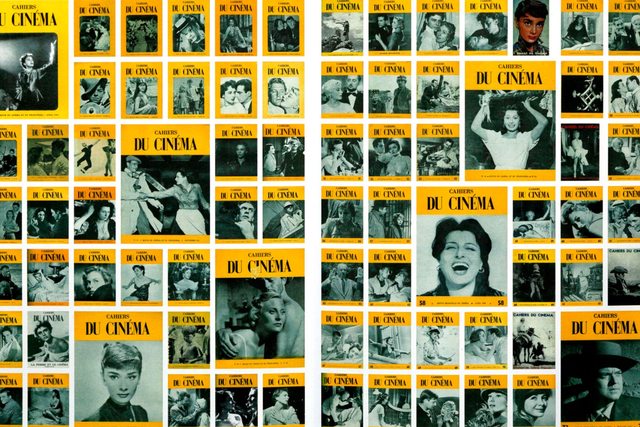

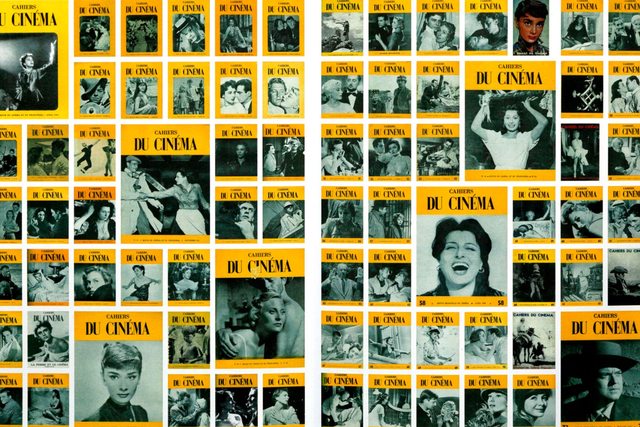

以電影為支點辯證世界70年——法國電影月刊《電影筆記 Cahiers du Cinéma》

https://i.imgur.com/TOrNtst.png

《電影筆記》的歷年封面。

日期 2023/07/18

文字 / 林穎宣

攝影 / Andrew Wyke

編輯 / 黃銘彰

核稿 / 郭振宇

1951年創刊的法國電影月刊《電影筆記》(Cahiers du Cinéma),發行70年來,匯集無

數重量級評論人,不但見證,甚至影響法國影史的發展。一路走來,這本經典電影雜誌如

何不斷積累影響力?本期《VERSE》來到《電影筆記》位在巴黎的編輯部,一探這本老牌

雜誌的生存之道。

2021年是《電影筆記》創刊70周年。創辦人之一巴贊(André Bazin)為法國影迷自古至

今的精神領袖,幾位早期的年輕影評人——楚浮、高達、侯麥等——後來拿起了攝影機,

創造了影響全世界的法國新浪潮電影。稍晚一點的李歐卡霍、曾來台拍攝紀錄片《侯孝賢

畫像》(1997) 的阿薩雅斯(Olivier Assayas),也都是從這裡的影評人成為重要導演。

從評論書寫到作者導演,超過半世紀的《電影筆記》,可說是全球最知名的電影雜誌。

2020年由於出資人聯合收購,《電影筆記》徹底改組了編輯團隊,由法國偏左派的解放報

(Libération)影視評論主編,同時也是演員、短片導演的Marcos Uzal擔任總編輯,並

由兩位責任編輯各別負責影像與文字的編排溝通,以及在月刊易主後,自先前團隊留下的

三位資深編輯,和多位自由評論作者等共12位的編制,不僅致力延續《電影筆記》逾70年

的輝煌歷史,更要揭開新頁和新世代展開對話。

https://i.imgur.com/TcQPkmc.png

《電影筆記》總編輯 Marcos Uzal 。

以電影為圓心,畫世界的圓周

《電影筆記》辦公室位在巴黎的第十七區,同棟大樓還有多間主流影視大廠進駐。辦公室

的功能除了存放過往70年來的文件記錄,更是一個象徵性的場域,讓來自不同領域的評論

人能夠在此分享觀點,展開每一期的主題討論。總編輯Uzal每周召集作者討論當月主題,

並以丟接形式刺激團隊辯證、思考和碰撞,甚至以「清單」逐一條列當月每位評論人的內

容總覽,來展開及收斂每一期的主題方向。

「我們想討論的從來就不只是電影,而是藉由電影給我們的啟發,去和社會當局、甚至是

政治產生更深的連結。」雖然接任總編輯不到兩年,但是Uzal非常堅持「電影」與「評論

」和當代社會的對話空間,尤其是透過超過半世紀歷史的《電影筆記》具有的影響力;

Uzal更希望能透過新血帶來刊物的全新氣象、開發新的閱讀族群,同時也要延續《電影筆

記》創立至今最可貴的價值:獨立精神。

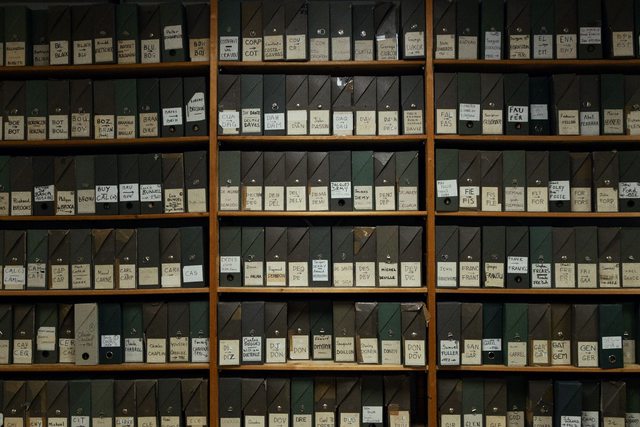

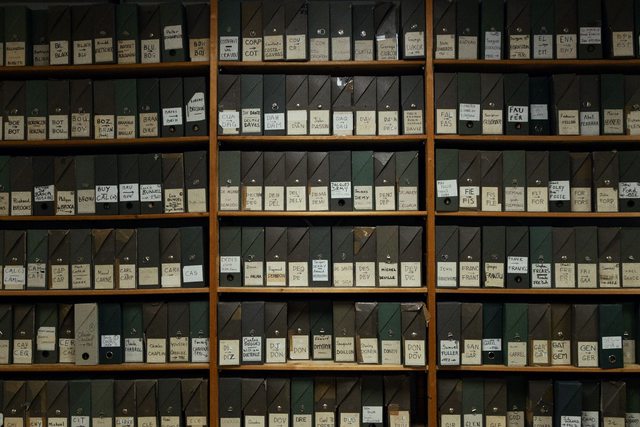

https://i.imgur.com/pZXJKvW.png

存放於辦公室內超過70年歷史的出版典藏。

隨著數位時代的高速運轉,即使是閱讀人口相對高的法國也都受到顯著影響,不僅紙本刊

物日漸式微,熱愛評論的民族性更使「評論人」這項專職受到更多挑戰。在《電影筆記》

執筆超過20年、在Twitter上有極高能見度的資深評論人Vincent Malausa則認為,紙本刊

物的轉型實為必然。例如,在2020年因公司結構變動全員改組,隨即面臨的是全國封城、

戲院關閉、電影不斷延後上映檔期等不可抗因素影響編務,一本固定出刊的電影雜誌,必

須要突破舊制的系統化架構,才有可能繼續發行。

法國2020年第二次封城,讓總編輯Uzal 和團隊很快發想出「戲院外的電影筆記」(Hors

Salles)專欄,以線上串流平台的電影、影集為主題,不論主流或非主流,只要是值得討

論的影像作品,都是這個全新專欄的書寫對象:「對於很多傳統的老影痴而言,『電影』

或許是一種神聖的儀式,但我們選擇去討論電影院『之外』的影像作品。除了是一種視野

的開拓,也是一種野心。」

Uzal對於全新的《電影筆記》有他自外界累積多年的解讀與想望。而曾經在90年代做過台

灣、非洲等國外專題,以「文字行旅」為志業的Malausa更是相當有感:「法國總共經歷

了三次封城,我曾經一度無法寫作。是這些線上的影片資源帶我神遊,才讓我走出這個靈

感乾涸的黑洞。」

COVID-19的反覆肆虐,對法國帶來的影響巨大,除了歐洲境內以外再也無法如常遠遊,

Malausa尤其想念韓國、日本和台灣,以及令他最醉心的非洲當代電影文化。但立足在巴

黎這座藝術之都,有著世界密度最高的大小戲院每日上映冷門電影、回顧影展等,《電影

筆記》還是能夠屹立在電影刊物的龍頭寶座,所觸及的兩萬名讀者族群,更是從年紀古稀

的老影迷到千禧世代的電影系學生都有。

https://i.imgur.com/mBxhf2k.png

從一個人的片單到眾人的觀影指標

《電影筆記》的「年度十大排行榜」對於全球影壇有著舉足輕重的影響力。當一部電影可

以從極低成本、使用iPhone 拍攝的規模,到上億元的大片,作為評論人究竟要如何選片

?Uzal解釋,自創刊號就成立的「年度十大片單」傳統,是由編輯群中每位評論作者的個

人片單中決選而出,宛如一座迷你版的坎城影展,不管是未能上院線的超冷門紀錄片,或

者是拿下上億超高票房的鉅片,在《電影筆記》的會議室裡,超過七十個寒暑的票選和彙

整,這些來自不同書寫領域的電影評論家,都相當赤裸地從各自的看見和評選,分享了一

種獨到的世界觀。

Malausa 參與片單逾20年,對他來說,每年的選片都像是一場「時事總覽」,在講究獨立

性的編輯原則下,由於沒有任何選片限制,與其說是一場選片盛會,更像一場年度的重點

回顧。「今日的電影早已不只在電影院裡。」Malausa 一句話道破了《電影筆記》在重組

之後的重要任務——打破菁英階級的閱讀窠臼,以「電影」之名向世界呼聲。

除了年度十大片單,Uzal 也特別介紹海外限定的「讀者來信」(Lettres étrangères

),這是一個收集海外法語讀者來函的專欄,分享他們在當地對文化和電影的觀察,可以

是一位新秀導演、一部新作、一場電影節,或是因電影而啟發的一次時事討論。

https://i.imgur.com/p4RnIyo.png

資深電影評論人 Vincent Malausa 。

在這個讓外國讀者可以自由發揮的篇幅裡,《電影筆記》邀請所有愛電影的讀者一起書寫

,「我們從來不覺得評論是一個人的事情。」Uzal 分享道,他認為「評論」應該是透過

個人的啟發,引起更多人的共感與觀察,因此,為了讓「評論」的意義和門檻普及化,《

電影筆記》除了12人的編輯群團隊,也特別聘請一名機構外的校閱人員,以「公眾視角」

在雜誌初稿完成後首先校閱,並標示出語意不詳、過於艱澀的段落,讓評論人的書寫能夠

更平易近人。

寫世界文明的進化過程

《電影筆記》目前仍以單一法文版發行的月刊為主,也有提供線上閱讀版本。除了《電影

筆記》,在法國也有由幾位元老級的《電影筆記》評論人在隔年(1952年)創辦的電影評

論月刊《Positif》,是更加聚焦於資深影迷的評論刊物。作為自由評論人,Malausa的文

章散見於不同媒體,「我從來就不只是寫給愛電影的人看,我想寫的是世界文明的進化過

程。」Malausa感性地說。例如這一期講的是「法國」,下一期談的是「奇幻電影」,但

透過不同的單元和電影觸及的領域,每一位作者都能夠從評論電影談及更多議題,藉而透

過文字的渲染力啟發更多的思考與線上、線下的深度討論。

Maluasa認為若要用三個字簡釋「電影」的意義,會是:影像(image)、旅行(voyage)

與拼貼(collage)。沒有絕對的因果排序,因為電影的魔法正是在於影像的跳接之間不

斷變化的敘事與情感,而這樣的獨特魅力也是《電影筆記》發行至今的最重要基礎。

https://i.imgur.com/kw5OGBu.png

對於今日的《電影筆記》來說,如何在歷史的包袱下找到屬於刊物獨一無二的全新定位是

首要之務,他們也期待透過更寬廣的評論角度,讓明日的《電影筆記》能夠凌駕電影的象

限,在評論書寫中表露更多對未來世界的想像。

「我們想討論的從來就不只是電影,而是藉由電影給我們的啟發,去和社會當局、甚至是

政治產生更深的連結。」——《電影筆記》總編輯Marcos Uzal

VERSE

https://tinyurl.com/ym4d88uw

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt-club.com.tw), 來自: 111.234.148.187 (日本)

※ 文章網址: https://www.ptt-club.com.tw/movie/M.1689681663.A.4A3

推 trustjohndoe: 沒有倒 真是棒 07/18 20:58

推 scarecrow112: 雜誌不是改組很多次了 07/19 14:54